Ein Webdossier der Universität Münster nähert sich dem Phänomen des „unsichtbaren Virus“ aus kulturwissenschaftlicher Perspektive

Das Corona-Virus stellt uns vor eine ungreifbare Bedrohung. Für viele Menschen bedeutet das Anspannung und Angst, für die Forschung einen spannungsreichen Untersuchungsgegenstand. Das Webdossier „Epidemien. Kulturwissenschaftliche Ansichten“ der Universität Münster reflektiert das „unsichtbare Virus“ aus Sicht verschiedener Fachdisziplinen und zieht interessante Parallelen.

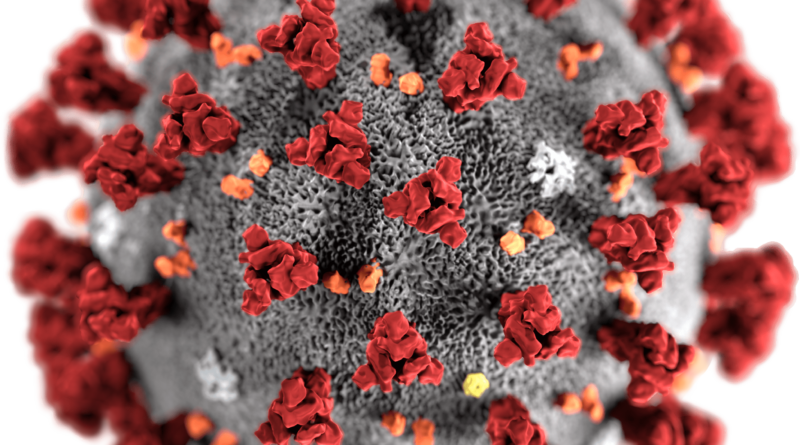

Wir denken um eine Leerstelle. Denn Covid-19 ist im Grunde vor allem eines: Ein unsichtbares Virus. Und wie bei vielen unsichtbaren, ungreifbaren Gegenständen fällt der Mensch im Umgang damit auf sich selbst zurück. Wir lernen in diesen Zeiten viel über unser Funktionieren im Ausnahmefall, angesichts einer Bedrohung, die überall und doch nirgends zu sein scheint. Selbsternannte Querdenker*innen wollen nicht funktionieren und bezweifeln die Existenz von etwas, das ja doch irgendwie nicht da ist, daher also wirkungslos oder zumindest eher harmlos sein muss. Regierungen und Mediziner*innen versuchen dagegen, uns mit den notwendigen Informationen zu versorgen, versuchen, dem Virus ein Gesicht zu geben. Dabei verweisen sie gerne auf die Folgen – in Form kranker, infizierter Menschen, die gerade zur Herbst- und Winterzeit die Balken in der Statistik steigen lassen. Und das Virus selbst? Das ist seit Beginn der Corona-Krise vor allem als „Bildmodell“ sichtbar, wie Literaturwissenschaftlerin Prof. Dr. Martina Wagner-Egelhaaf in ihrem Beitrag im Webdossier „Epidemien. Kulturwissenschaftliche Ansichten“ bemerkt, „in Form einer unterschiedlich eingefärbten, irgendwie unsympathisch wirkenden stacheligen Kugel.“ Wie Krankheit, Viren von uns Menschen wahrgenommen werden, ist Thema des Dossiers, das von Wagner-Egelhaaf initiiert und von Mitarbeitenden des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ an der Universität Münster zusammengestellt wurde. Es ist online und kostenfrei abrufbar.

Gestalten im Nebel

Zurück aber zur unsympathischen stachligen Kugel. Von der sieht man, wie Prof.Dr. Wagner Egelhaaf bemerkt, aktuell nicht mehr viel. Flächigere, lebendiger wirkende Darstellungen des Corona-Virus erscheinen in den Medien. Wohl traut man dem an Corona gewohnten Menschen mittlerweile das annähernd wahre Gesicht des Virus zu. Wobei – wahr? Das wahre Gesicht des Virus dürften nur die wenigsten kennen, es bleibt wohl allein den Virolog*innen. Außermedizinische Fachdisziplinen können anderes leisten, anderes Wissen vermitteln, etwa darüber, welche Bilder sich die Menschen vom Unsichtbaren machen, das in Form des Virus immer auch eine Bedrohlichkeit in sich trägt. Im gleichen Artikel, der übrigens den Titel „Winzige Wesen“ trägt, unternimmtWagner-Egelhaaf auch einen Ausflug in ihre Disziplin, die Literaturwissenschaft. Dabei behandelt sie den phänomenal betitelten Roman der polnischen Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk „Die Jakobsbücher oder Eine große Reise über sieben Grenzen, durch fünf Sprachen und drei große Religionen, die kleinen nicht mitgerechnet. Eine Reise, erzählt von den Toten und von der Autorin ergänzt mit der Methode der Konjektur, aus mancherlei Büchern geschöpft und bereichert durch die Imagination, die größte natürliche Gabe des Menschen. Den Klugen zum Gedächtnis, den Landsleuten zur Besinnung, den Laien zur erbaulichen Lehre, den Melancholikern zur Zerstreuung“ (2014). Die Erzählung der Lebensgeschichte des Geistlichen Jakob Joseph Frank (1726–1791) kennt dabei auch eine Passage, in der eine Seuche ihr Gesicht bekommt. Gar nicht unähnlich der halbbeseelten unsympathischen Corona-Kugel erscheinen die Seuchenerreger im Roman als „winzige Wesen“, die ihre tatsächliche Gestalt indes nicht verraten. Sie verstecken sich im „formlos dichten Nebel“, in der Luft und warten nur darauf, eingeatmet zu werden und zum schnellen Tod zu führen. Der unsichtbare Erreger sucht sich seine äußeren Entsprechungen, das Formlose und erhöht seine Bedrohlichkeit noch. Ist es gerade doch der Nebel, der als schauerliche Erscheinung gilt, die Ungünstiges zu verbergen vermag.

Um den Nebel zu lüften, hilft auch der Blick über den Tellerrand. Im Interview mit der „UNIversalis“ erzählt Prof. Dr. Wagner Egelhaaf vom Entstehungshintergrund des Dossiers. Wenig überraschend war die ewig tagesaktuelle Corona-Krise der Auslöser. Aber auch der Umgang der Menschen mit dem Virus. Die ständige Suche nach neuem Wissen über das unsichtbare Phänomen. Neben Gesprächen mit Freund*innen und Bekannten hilft auch der Blick in die eigene Wissenschaft oder die der Kolleg*innen. „Es liegt doch nahe, einmal zu schauen, welches Wissen über Epidemien unsere verschiedenen Fachdisziplinen bereithalten. Während wir in unserem Leben noch nie eine Pandemie erlebt haben, gab es in der Geschichte immer wieder Epidemien großen Ausmaßes, mit denen die Menschen umgehen mussten. Gerade auch historisches Wissen kann ja helfen, die Gegenwart zu spiegeln und besser zu verstehen.“

Gerade angesichts ständiger Debatten über die Nützlichkeit von Geistes- und Kulturwissenschaften für unsere Gesellschaft ein lockender Versuch. Die nächste Frage lag nahe: „Glauben Sie durch die tagesaktuelle Bedeutung des Corona-Virus einen breiteren Publikumskreis für Ihre Forschungen erschließen zu können?“ Wagner Egelhaaf: „Das Dossier richtet sich an alle, die auf der Homepage unseres Exzellenzclusters ‚Religion und Politik‘ unterwegs sind und die neugierig auf fachwissenschaftliche Perspektiven und Denkanstöße zur gegenwärtigen Krisensituation sind. Unserer Forschung ein breiteres Publikum zu erschließen, war nicht unser primäres Anliegen. Aber wir wollen zeigen, dass auch die Geistes- und Kulturwissenschaften zu dem großen Thema unserer Zeit, das uns alle beschäftigt, etwas beizutragen haben. Unser Kreis, der aus Wissenschaftler*innen aus den Fächern Kunstwissenschaft, Geschichte, Ethnologie und Literaturwissenschaft besteht, gewinnt nicht zuletzt auch aus unserem internen Austausch neue Blicke auf das Wissen über Epidemien, das aus dem eigenen Fach kommt. Diesen lebendigen und horizonterweiternden Austausch tragen wir mit unserem Dossier gern nach außen.“

Ideales Verhalten im Pestfall

Ein wiederkehrendes Krankheitsbild im Dossier ist das der Pest. Kunsthistorikerin Prof. Dr. Eva-Bettina Krems wendet den Blick in ihrem Beitrag dabei weg von einer zu objektivierenden Krankheit hin zu den Vorstellungen und Gefühlen der Menschen gegenüber einer solchen einschneidenden Erfahrung. Wobei bei ihren Forschungen rasch klar wird: Ganz zu trennen ist beides nicht. Zur Zeit der Renaissance wurde zwischen beiden Elementen sogar ein kausaler Zusammenhang postuliert. Der deutsche Arzt Daniel Sennert (1572–1637) sah die Ansteckung nicht durch körperlichen Kontakt verursacht, sondern vielmehr durch das Erschrecken der Menschen vor der Krankheit. Wer sich angesichts von Pestleichen etwa entsetzte, konnte bald selbst zu diesen gehören. Andere Ärzte nahmen vermittelnde Positionen ein, verwiesen auf den Geist als Beschleuniger von Krankheitsprozessen, wenn auch nicht als Ursache.

Künstlerische Pestdarstellungen können dem dräuenden Unheil die Festigkeit eines guten Glaubens entgegenstellen. Auf einem Gemälde des 18. Jahrhunderts ist eine Jesuitengemeinde zu sehen, die im „unerschütterlichen Gottvertrauen“ der herannahenden Pestwolke und den Pestengeln widersteht. Auch die sorgenden Handlungen innerhalb der dargestellten Gemeinde erhalten vorbildhaften Charakter. Die Pflege der Kranken und Hilfsbedürftigen gilt nicht nur als pragmatisch sinnvolle, sondern auch fromme Haltung gegenüber dem drohenden Seuchenfall. Die Autorin eröffnet letztlich zwar keine Verbindung zur Gegenwart – dennoch erinnert die mediale Hervorhebung solcher Leistungen an die heutzutage vielbeschworene Solidarität und Wertschätzung von Pflegeberufen. Im Krankheitsfall werden die Stützen der Gesellschaft sichtbar und fordern Aufmerksamkeit ein.

Einen weiteren kunsthistorischen Blick auf Pestdarstellungen eröffnet Dr. Jens Niebaum. Seinem Beitrag zugrunde liegt das Bild „Fürbitte des hl. Januarius für das Ende der Pest“ des neapolitanischen Malers Luca Giordano von 1660-61. Historischen Hintergrund bildet die schwere Pestepidemie in Neapel 1656. Knapp die Hälfte der Stadtbevölkerung starb innerhalb von vier Monaten. Entsprechend sind auf dem Bild viele Leichen zu sehen, die auf drastische Weise einen Abriss der Gesellschaft bieten: Männer, Frauen, Junge, Alte, Kinder. Die Krankheit zeigt sich in ihren Opfern und in einer kaum zu bewältigenden gesellschaftlichen Katastrophe – für die Betroffenen, die Angehörigen, aber auch die Totengräber*innen. Aber über den Köpfen der Toten und Leidenden wartet die Hoffnung. Der titelgebende Heilige Januarius bittet für die geschundene Stadt im Angesicht Marias, die sich wiederum an den kreuztragenden Christus wendet. Selbst gemartert ist er der archetypische Empfänger menschlichen Leidens. Aber sein Leidensweg weist auch auf die Erlösung. Himmel und Erde stehen in einem intensiven Dialog, dem die Pest als unsichtbare Dynamik zugrunde liegt.

Drastische Wahrheiten

Sichtbarmachung durch die Bildende Kunst – das liegt nahe. Aber wie steht es mit der Literatur? Prof. Dr. Wagner-Egelhaaf sieht das Medium der Literatur in steter Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur und damit auch mit Krankheit und Epidemie. Dabei bleibt es aber selten. „Mir ist bei meinen Untersuchungen aufgefallen, dass die Darstellung von Epidemien oft dazu dient, andere, ebenfalls existenzielle Themen zu reflektieren. Bei Albert Camus’ Roman ‚Die Pest‘, der im Zuge der Corona-Krise sehr hohe Verkaufszahlen erzielte, hat die Forschung schon früh herausgearbeitet, dass die Pest für die nationalsozialistische Okkupation Frankreichs steht. In Thomas Manns Novelle ‚Tod in Venedig‘ reflektiert die in Venedig grassierende Seuche Begehren und Aussichtslosigkeit eines alternden Künstlers.“ Die Leistung der Literatur, metaphorisch Bedeutungen zu schaffen, wird gerade angesichts dramatischer Ereignisse deutlich. Und wieder ist es die Pest, die dafür ein gutes Beispiel gibt. Die Romanistin PD Dr. Pia Claudia Doering setzt sich in ihrem Beitrag mit den Pestdarstellungen im Werk des italienischen Schriftstellers Boccaccio auseinander.

Boccaccios berühmte Novellensammlung „Decamerone“ (1349–1353) macht deutlich, welche Möglichkeiten Literatur hat, das Grauen der Pest anschaulich zu machen. Pestbeulen und schwarze Flecken kennzeichnen die todesnahen Körper der Kranken. Der Gestank von Leichen und Medikamenten verweist auf den Schrecken. Während die Behörden in dieser Zeit die hohen Todeszahlen geheim zu halten versuchten, eröffnete Boccaccios Werk den Blick auf die Dimensionen des Schreckens. Von Massengräbern wird erzählt, in denen die Toten „wie die Waren auf Schiffen übereinandergestapelt werden“. Wenig verwunderlich, dass Wagner-Egelhaaf die Frage, ob die Bildende Kunst nicht besser dafür geeignet sei, das Grauen von Krankheit und Zerfall sichtbar zu machen, klar zurückweist: „Ich glaube nicht, dass man Kunst und Literatur hier hierarchisieren oder gar gegeneinander ausspielen muss. Sprachliche Bilder sind genauso aussagekräftig und oftmals schockierend wie visuelle Darstellungen.“

Aber wie ist es nun heute? Auch einen Beitrag zu Covid-19 hat das Dossier zu bieten. Ethnologin Prof. Dr. Dorothea Schulz beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit der Lage in Mali. Wieder geht es dabei weniger um eine „tatsächliche“ Krankheit als um den Umgang der Menschen mit der unsichtbaren Bedrohung. In Mali wird viel darüber gesprochen, was denn nun tatsächlich mit dem Corona-Virus sei. Viele Gerüchte sind in Umlauf, die mitunter in Verschwörungstheorien münden. Covid-19 sei in Mali nicht existent, nur eine regierungsgesteuerte Falschmeldung, um „Hilfsgelder von internationalen Organisationen zum Zwecke privater Bereicherung zu mobilisieren“. Aber gibt es denn keine handgreiflichen Symptome, mag die unmittelbare Gegenfrage sein. Viele Corona-Symptome sind für die Menschen in Mali nicht als dezidiert coronatypisch zu erkennen. So gelten Husten, Schnupfen und Fieber als typische Erkältungssymptome wie sie in der Regenzeit häufig zu beobachten sind. Eine enorme Anspannung bleibt in der Luft. Ebenso wie die Existenz von Corona nicht klar ersichtlich scheint, ist jedoch auch dessen Nichtexistenz nicht zu belegen. Die Anspannung bleibt und die Unsichtbarkeit der Bedrohung erhalten.

So schwierig diese Diagnose am Ende steht, so ergiebig erweist sie sich für weitere Forschungen. Eine Nachfrage bei Prof. Dr. Wagner-Egelhaaf stößt auf positive Resonanz: „Ja, wir wollen unser Thema in jedem Fall vertiefen und vielfach reicht es auch in unsere anderen Forschungsfragen hinein. Aber unserem Dossier sind durchaus auch schon einschlägige Forschungen vorausgegangen. Katharina Wolff beispielsweise hat ihre Doktorarbeit zum Thema ‚Die Theorie der Seuche. Krankheitskonzepte und Pestbewältigung im Mittelalter‘ geschrieben.“ So bleibt immerhin eins: Lesestoff für eine, aber auch mehrere Lockdowns und die seltsame Leere, auf die wir darin immer wieder stoßen.

Das Dossier „Epidemien. Kulturwissenschaftliche Ansichten“ und weitere Dossiers sind auf der Homepage des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ abrufbar: www.uni-muenster.de/religion-und-politik/aktuelles

Bildquellen

- Das Covid-19-Virus in einer Darstellung des US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention: promo