Über Bob Dylan, den ersten songschreibenden Nobelpreisträger

Im Gespräch: Heinrich Detering, Literaturwissenschaftler und Übersetzer

Der Literaturwissenschaftler Heinrich Detering, derzeit Präsident der „Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung“, hat in mehreren Büchern das Werk des Literaturnobelpreisträgers Bob Dylans analysiert und ins Deutsche übersetzt, von den Anfängen bis zum Spätwerk. Unsere Mitarbeiterin Cornelia Frenkel hat Heinrich Detering befragt.

Als im vergangenen Herbst die Nachricht verkündet wurde, der Musiker und Poet Bob Dylan (*1941) erhalte den Nobelpreis für Literatur, da war bei den alten Fans die Freude groß. Das schwedische Preiskomitee hat mit seiner Wahl die Grenzen des Literarischen erweitert, Dylan ist der erste Songschreiber, dem die Auszeichnung zuerkannt wurde: für seine „poetischen Neuschöpfungen in der amerikanischen Songtradition“. Er begann als Folkmusiker, wandte sich der Rockmusik zu, schöpfte sodann aus Traditionen wie Blues, Country, Gospel und dem Great American Songbook, spielt Gitarre, Mundharmonika und Klavier. Seine Texte sind gespickt mit Referenzen auf Gestalten der Musik- und Literaturgeschichte, darunter Petrarca, Homer, Ovid und Rimbaud, Melville und Remarque, John Lennon und Frank Sinatra. Bob Dylans Denkweise ist mit seiner wandlungsfähigen Persönlichkeit verbunden.

Kultur Joker: Bob Dylans Werk lebt vor allem von seinen persönlichen Auftritt, es ist hauptsächlich elektronisch und nur teils schriftlich aufgezeichnet. Dylan verbinden antike Texte mit der Bibel, Liebeslyrik mit Kriminalgeschichten und Arbeiterbewegung, schafft poetische Sprachcollagen, denen er als gesungene Performance Präsenz verleiht. Ist dies eine neue Art der oralen Literatur?

Heinrich Detering: Dass Musik, Poesie und Performance verschmelzen und durch einen Sänger-Dichter in jeder Aufführung neu aktualisiert werden, das ist so alt wie die Poesie selbst. Erst im Laufe der letzten Jahrhunderte ist diese Einheit in unterschiedliche Künste und in unterschiedliche produzierende und reproduzierende Künstler aufgeteilt worden. Im 20. Jahrhundert haben die medialen Bedingungen der modernen Popkultur Möglichkeiten geschaffen, diese Trennung wieder aufzuheben. Dylan ist hier nur insofern ein Einzelfall, als er mit seinen Übernahmen aus Dichtungen Homers, Ovids oder Juvenals diese antiken Ursprünge im 21. Jahrhundert wieder bewusst macht, indem er also eine Verbindung geschaffen hat über diese weiten Zeiträume hinweg. Das hat die Schwedische Akademie in ihrer Begründung für den Nobelpreis zurecht hervorgehoben. Und Dylan selbst hat seine Nobelpreis-Vorlesung ja mit Homers – von ihm hier geistreich abgewandeltem – Musenanruf beendet: „Sing in me, oh Muse, and through me tell the story.“ Selbst für diese immer wieder überraschende Verbindung von Quellen, die in unseren kulturellen Codes oft sorgsam getrennt sind, hat Dylan sich auf diese alten Meister berufen. Shakespeare hat er ausdrücklich so verstanden, ebenso wie Chuck Berry als, wie er schreibt, „the Shakespeare of Rock’n’roll“, und natürlich auch Homer, dessen Odyssee bei ihm 2012 in einer Totenklage für John Lennon wieder anklingt. Das ängstliche Auseinanderhalten von „hoch“ und „tief“ hat für ihn zunehmend keine Rolle mehr gespielt – so wenig wie für, sagen wir, die Bibel. In dieser für Dylan sicher wichtigsten literarischen Quelle steht ja auch die Liebesdichtung des Hohenliedes neben dem Gotteslob, Kriminalgeschichten neben theologischen Disputen und drastische Spruchweisheit neben apokalyptischen Visionen – und er zitiert das alles und folgt diesem Vorbild in seiner Polyphonie.

Kultur Joker: Dylan gilt als experimentierfreudiger Geist, der auf seiner „never ending tour“ rund um die Welt seinen Stil nach Lust und Laune umgestürzt hat; dabei brachten ihm seine gedanklichen und künstlerischen Positionswechsel oftmals Konflikte mit Fans ein, etwa als er den Folk elektrifizierte oder eine evangelikale Phase durchmachte. Wie erklären Sie Dylans Formbarkeit?

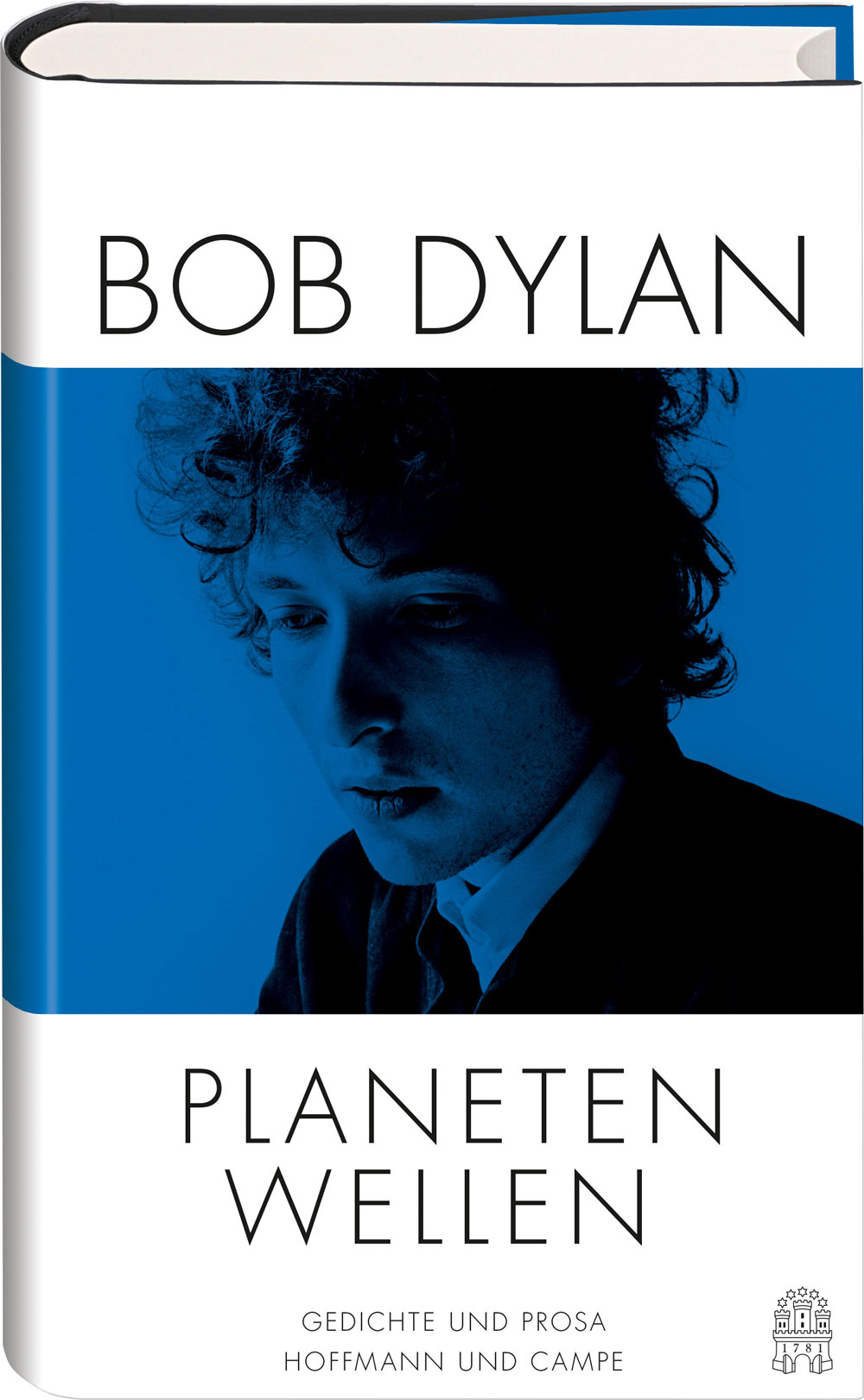

Heinrich Detering: Man kann von Dylans frühesten Gedichten an, jetzt in dem Sammelband „Planetenwellen“, nachlesen, wieviel Angst er immer davor gehabt hat, auf eine Rolle, eine Haltung, einen Stil festgelegt zu werden. Sein langes Gedicht Advice for Geraldine endet schon 1964 mit dem Vers „when asked / t’ give your real name… never give it“. Dieser Satz ist in zweifacher Hinsicht programmatisch: erstens in der Verweigerung, sich auf irgendeine „Identität“ festzulegen oder festlegen zu lassen, und zweitens in der Gewissheit, dass es einen gewissermaßen heimlichen Namen gibt, eine wirkliche Identität, von dem vielleicht nur Gott allein weiß. So singt Dylan es sehr viel später in dem Song „I And I“. Ein Lebenswerk, das unter diesem Motto beginnt, muss folgerichtig ein fortgesetztes Spiel mit Rollen und Namen werden. Es ist eine Art Geradlinigkeit, die gerade im Hakenschlagen besteht. Aber, und dieser zweite Aspekt wird manchmal übersehen, es ist auch eine erstaunliche Treue zu einigen Grundpositionen, die sich bei allen Maskenspielen eben doch nicht ändern. Das gilt für die amerikanische Songüberlieferung, zu der er immer wieder zurückkehrt; das gilt für den beharrlichen Individualismus; das gilt für die tiefe Skepsis gegenüber dem, was er als „Political World“ besingt, und für das Festhalten an religiösen Überzeugungen, die mal mehr mal weniger hervorgehoben werden und die mal christlich, mal jüdisch, mal humanistisch formuliert werden, die in ihrem Kernbestand aber sehr konstant sind. In den letzten Jahren scheint es, als habe Dylan auch das Maskenspiel selber aufgegeben, weil es zu einer Art Gewohnheit geworden ist – jetzt haben sein Auftreten, seine Konzerte, sein Sound eine ziemlich kontinuierliche Gestalt angenommen.

Kultur Joker: Bob Dylan hatte viele Vorbilder und Freunde, darunter Woody Guthrie und Allan Ginsberg aus dem New Yorker Künstlermilieu, die ihn beeinflussten. Wie aber ließe sich die Bedeutung beschreiben, die Arthur Rimbaud, Erich Maria Remarque und Bertolt Brecht für ihn hatten?

Heinrich Detering: Immer wieder hat Dylan darauf bestanden, dass seine Kunst aus einem ganzen Kosmos von Songs hervorgehe, in einer Bewegung fortwährenden Gebens und Nehmens und ohne feste Eigentumsgrenzen: „es ist eine einzige große welt aus songs/ und sie sind alle zu haben“, hat er ebenfalls in einem Gedicht schon 1964 geschrieben. Gegenüber der Literatur als einem schriftlichen Kanon hat er dagegen Distanz behauptet – so sehr gerade er immer wieder als literarisch belesener Songpoet verstanden worden ist und so viel seine Songs sich tatsächlich auch aus literarischen Texten einverleibt haben. An Woody Guthrie faszinierte ihn dieses Schreiben aus der ganzen großen amerikanischen Songtradition heraus, wie bei Jimmie Rodgers oder auch den Schreibern von Sinatras Songs. Und an Ginsberg und den Beat Poets faszinierte ihn zuerst wohl die betonte Spontaneität des Schreibens, das jazzartige Improvisieren auch im mündlichen Vortrag; das war für ihn wahrscheinlich auch eine Rebellion gegen die als erstarrt empfundene Bildungskultur. Sein immer noch unterschätzter Anti-Roman „Tarantel“ von 1966 folgt diesem Vorbild. Aber natürlich hat er im Laufe der Jahrzehnte auch enorm vieles aus dem klassischen Bildungsvorrat aufgenommen, von Verlaine und Rimbaud bis zu Mark Twain, von Shakespeare bis zu Brecht.

Kultur Joker: Just am alptraumhaften 11. September 2001 erschien Dylans Album „Love and Theft“ („Liebe und Diebstahl“), das Sie als Beginn seines „Spätwerks“ einordnen. Nach Erscheinen wurde ihm Plagiat vorgeworfen, er kombiniere lediglich Versatzstücke aus Musiktradition und Weltliteratur. Doch in diesem Verfahren steckt der Kern seiner Poetik, wie sie in „Die Stimmen aus der Unterwelt. Bob Dylans Mysterienspiele“ beschreiben?

Heinrich Detering: Immer wieder, in seinen späten, von Weltliteratur gesättigten Songs ebenso wie in seiner autobiographischen Erzählung Chronicles 2004 und auch noch bis in seine Nobelpreis-Vorlesung hinein hat Dylan seine literarischen Quellen genauso behandelt wie die Songs: als Material zum Stehlen, Abwandeln, Aneignen – getreu eben dem Albumtitel „Love and Theft“. Und er kombiniert überaus einfallsreich Hochliterarisches und Kinozitate, die Memoiren eines japanischen Gangsters und Bibelverse – und immer wieder Blues- und Countrysongs, Gospel- und Swing-Zitate. Ich finde es darum als Geste sehr bezeichnend, dass er in seiner Nobelpreis-Vorlesung in selbstironischer Bescheidenheit erklärt, er wolle bloß über drei Bücher aus seiner lange vergangenen Schullektüre sprechen. Insofern passt es dann ja auch gut, dass er einige Formulierungen tatsächlich aus Unterrichtshilfen für Schüler abschreibt.

Bei näherem Hinsehen zeigt sich oft, dass die Herstellung einer sozusagen verdeckten Collage aus eigenen und unterschiedlichsten übernommenen Texten sehr viel komplizierter gewesen sein muss, als es das Schreiben eines ganz neuen Textes gewesen wäre; in meinem Buch zeige ich ein paar Beispiele dafür. Wenn man fragt, wozu dieser Aufwand dann überhaupt betrieben wird, könnte man – einigen Andeutungen in Dylan-Interviews folgend – sagen, dass es ihm darum geht, ähnlich wie sein großes Vorbild Shakespeare aus der Vielstimmigkeit der Jahrhunderte heraus Grundsituationen des menschlichen Lebens hörbar zu machen: das, was sich an unserer Existenz durch alle geschichtlichen Veränderungen hindurch gleich bleibt.

Kultur Joker: Zuletzt erschien Bob Dylans Album „Triplicate“. Ein Rezensent bemerkte, hier zeige sich wieder einmal, dass er gar nicht singen könne, aber letztlich komme es ja auf die Worte an, die bald heftig herausgeschrien, bald sanft geflötet oder einfach genuschelt würden. Wie sehen Sie das?

Heinrich Detering: Was Dylans gesangliche Performance auf diesen letzten Platten angeht, sind die Geschmäcker verschieden. Ich teile eher die Meinung der Kritiker, die meinen, dass Dylan seit seinem ersten Sinatra-Album „Shadows in the Night“ gezeigt habe, wie sensibel und nuanciert er seine Stimme handhaben könne, wenn er wolle – mit all ihren Rissen und Narben. In „Shadows in the Night“ ist das vor zwei Jahren am schönsten und eindringlichsten gelungen, finde ich, das ist eines seiner großen Alben geworden. Und es ist, selbst wenn er keinen dieser Songs geschrieben hat, wirklich ganz und gar sein Album. Aber auch auf „Triplicate“, das im Ganzen vielleicht ein bisschen zu lang geraten ist, gibt es wunderbare Songs. Hören Sie mal, was Dylan mit seiner Stimme macht, wenn er den Klassiker „These Foolish Things“ singt – das ist sehr dylanesk, und es ist großes Kino.

Kultur Joker: Herr Professor Detering, wir bedanken uns für Ihre Auskünfte.

Heinrich Detering. Die Stimmen aus der Unterwelt. Bob Dylans Mysterienspiele. 256 Seiten mit 24 Abb. C.H. Beck-Verlag 2016

Heinrich Detering. Bob Dylan. Mit 15 Abbildungen. 6. Auflage. Reclam-Verlag 2016

Bob Dylan. Lyrics. Heinrich Detering (Hrsg.). Fremdsprachentexte. Reclam-Verlag 2008

Bob Dylan. Tarantel. Englisch / Deutsch. Hoffmann und Campe-Verlag 2016

Planetenwellen. Gedichte und Prosa. Englisch / Deutsch. Herausgegeben und übersetzt von Heinrich Detering. Hoffmann und Campe-Verlag 2017